シーズン1

第七十九番札所 天皇寺

天皇寺の正面にある「三輪鳥居」。全国で三ヶ所しかしかない珍しいもので、

普通の明神鳥居の左右にやや小さい脇鳥居を組み合わせています。

この鳥居をくぐり、正面奥が白峰宮、その手前を左に行くと天皇寺の本堂と、

大師堂があります。

「天皇寺」という名前は、崇徳上皇に因んで付けられたものです。

保元の乱に敗れた崇徳上皇は、讃岐国阿野郡西庄村に配流となり、長寛2年に

死去されました。亡骸の処遇について京からの返事を待つ際、金棺で冷たい

八十場霊泉に浸し清水を掛け続けたところ、21日間過ぎたのちも上皇のお顔は

まるで生きているごとくだったそうです。

その後、荼毘に付かれましたが、天皇寺から歩いてすぐにある八十場霊泉が、

今で言う「お通夜」をされた場所であり、この辺りを「八十場」と呼ぶように

なりました。

天皇寺から八十場の霊泉までは、歩いてすぐ。

近くまで来ると、金山からの湧き水が流れてくる心地よい音が聞こえます。

その水が溜まって出来た池に崇徳上皇のご遺体を浸されていたと伝わっています。

この霊泉の真向かいにある「八十場のところてん」は、お遍路さんの癒しの一時を

提供してくれる場であり、地元の皆さんにも親しまれる夏の風物詩になっています。

| 4月5日放送内容の再生はこちらから |  | ||

第七十八番札所 郷照寺

札所で唯一境内から瀬戸大橋を眺めることができる郷照寺。

この日は、薄い雲が広がり香川県側からの瀬戸大橋が少し見える程度でしたが、

晴天だと対岸の岡山まで眺めることができます。

ここからの眺望で特にお勧めなのが、夏の夕日。

夕焼けの様々な色模様が実に見事だそうです。

縁起によると、神亀2年、行基菩薩によって開創された郷照寺。

行基菩薩は、55㎝ほどの阿弥陀如来像を彫刻し本尊として安置されました。

お参りする時に上を眺めると、色鮮やかな絵天井が目に入ってきます。

彫刻で花などの植物が施され、一つ一つが実に見事です。

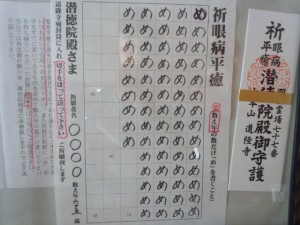

また、ここは「厄除けうたづ大使」と呼ばれ、広く信仰されています。

大同2年(807)に弘法大師が訪れ、仏法有縁の地であると感得し、

大師自身の像を彫造し、厄除けの誓願をされたのが始まりです。

四国内はもちろん、関西や関東方面からも大勢の方がご参拝されます。

この日も、お大師さんと向き合ってのご祈願、どなたもスッキリとした晴れやかなお顔で

お帰りになっておりました。

| 3月29日放送内容の再生はこちらから |  | ||